Черное в розовую полоску: блеск и скрип Жана Ануя

2 октября, 2012

АВТОР: Анна Александровская

23 июня 1910 года родился Жан Ануй, величайший французский драматург XX века.

«У актера всего три часа, чтобы быть Яго или Альцестом, Федрой или Глостером. В короткий промежуток времени, на пятидесяти квадратных метрах подмостков все эти герои рождаются и умирают по его воле. Трудно найти другую столь же полную и исчерпывающую иллюстрацию абсурда. Эти чудесные жизни, эти уникальные и совершенные судьбы, пересекающиеся и завершающиеся в стенах театра на протяжении нескольких часов – найдется ли еще более ясный вид на абсурд?» (Альбер Камю. Миф о Сизифе).

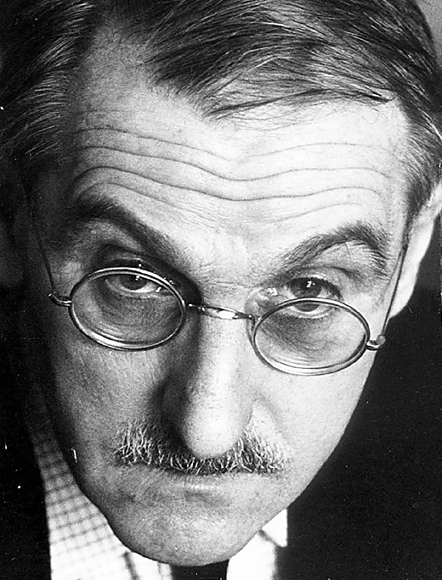

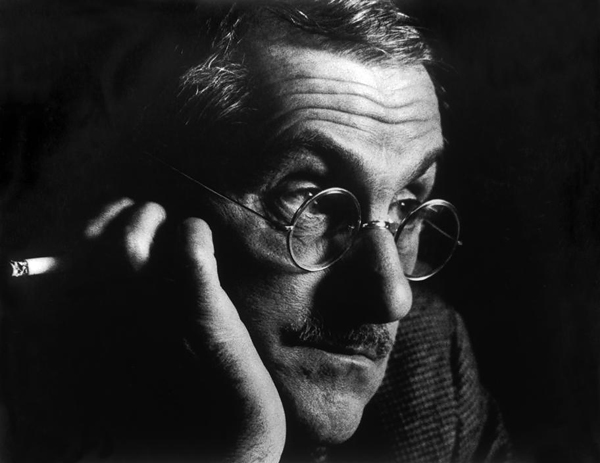

Узкое, удлиненное, очень французское лицо: длинный нос, аккуратно подстриженные усики, скептический прищур глаз за круглыми стеклами очков, сигарета в руке, строгий твидовый костюм. Жан Ануй, вероятно, величайший французский драматург XX века. Пожалуй, никто из его современников и соперников – ни Жироду, ни Кокто, ни Сартр, ни Камю – не написал для сцены так много и не пользовался таким успехом у публики. Он был чистым драматургом: только пьесы, инсценировки и киносценарии, ни романов, ни стихов, ни философских трактатов. Он любил только театр и жил только сценой. И какой же странной оказалась его театральная судьба!

Вообще-то, на первый взгляд здесь все просто. Одни драматурги считаются классиками, их ставят всегда и везде, в аутентичных костюмах, и осовременивая, и приноравливая к любой эпохе, и сокращая, и дописывая, и переделывая. Другие – однодневки, имевшие бешеный успех пару лет или даже десятилетий, но затем так прочно забытые, что разве что какой-нибудь старый театрал с удивлением натыкается на их имена в пожелтевшей программке, вынутой из пыльного чулана. Но на самом деле жизнь – и театральная в том числе – непредсказуема, и вот в «веселые 20-е» в Англии напрочь забывают Шекспира, который для англичан «наше все», а вовсю ставят второстепенных драматургов эпохи Реставрации, вроде Конгрива или Фаркера. Или вот недавно в «Табакерке» сыграли вроде бы забытого всеми, «советского» Розова – и успешно. Почему? Да так. Просто совпали они с духом времени. Кто-то совпал, а кто-то – нет. Против Zeitgeist’a не попрешь.

На протяжении четверти века Жан Ануй идеально совпадал с духом времени. А потом – еще четверть века – совпадать перестал напрочь. Нет, его ставили и продолжают ставить – не только во Франции, но и по всему миру, уж очень он сценичен. Но кроме сценичности осталось не так уж много – нет того, что вычитывали и выуживали из ануевских пьес его современники. Нет больше той вольтовой дуги, которая почти осязаемо протягивалась на его спектаклях между сценой и залом. Когда «Антигона» была впервые поставлена в оккупированном немцами Париже, зрители прекрасно понимали, про что это. И когда ту же «Антигону» играли в Москве, в 1966 г., под закат оттепели (постановка Львова-Анохина, с Леоновым и Никищиной в главных ролях) всем тоже все было ясно и понятно. А вот когда в 2001 г. та же «Антигона» появилась на сцене МХАТа им. Чехова, то, как не хвалили критики игру Отара Мегвинетухуцеси, но все же печально соглашались, что Антигону почему-то не жалко, пафос ее не убеждает, и спектакль превратился в трагедию Креона. Хотя задумано было явно совсем не то. И актеры, и режиссер тут ни при чем – время такое. Хотя есть надежда, что время Ануя еще наступит.

Жан Мари Люсьен Пьер Ануй родился 23 июня 1910 г. в деревушке Серизоль, под Бордо. Бордо – главный город знаменитой провинции Гасконь, и, как у многих гасконцев, среди предков будущего драматурга значились не только французы, но и баски. Правда, в отличие от д’Артаньяна или Монтеня (тоже уроженца Бордо) никакой аристократической родни у него не имелось. Семья была небогатая: отец, Франсуа Ануй, портной, мать, Мари-Магдален, скрипачка, подрабатывавшая в оркестрах казино и мюзик-холла соседнего курорта Аркашон. На эти выступления она частенько брала с собой сына, так что он очень рано познакомился с атмосферой закулисья и с жизнью провинциальной музыкально-театральной богемы – мирок, который он впоследствии будет постоянно изображать в своих пьесах.

В 1918 г. семья перебралась в Париж. Здесь Жан закончил лицей и поступил на юридический факультет Сорбонны. Впрочем, проучился он там всего полтора года: у отца не было денег на его учебу. Пришлось самому зарабатывать себе на жизнь. Ануй поступил в рекламное агентство, занимавшееся рекламой всякой всячины, от автомобилей до швейных иголок. Работу эту писатель позднее вспоминал без горечи, говорил, что писание рекламных слоганов научило его краткости, точности и энергии стиля. (Ближе к концу века начинать профессиональную карьеру с работы рекламщика войдет у писателей в обычай: этим занимались и Салман Рушди, и Бегбедер).

Писательское призвание Ануй ощутил очень рано. Уже в 12 лет он пытался сочинять трагедии в стихах, в 19 – написал (в соавторстве) свою первую драму, а когда ему едва исполнилось 22, на сцене театра «Эвр» была поставлена его пьеса «Горностай». Особого успеха первые ануевские постановки не имели, хотя критиков поразило профессиональное мастерство начинающего и совсем юного драматурга. Но бурного успеха ждать пришлось недолго – в 1937 г. известный режиссер Жорж Питоев и его жена Людмила сыграли «Путешественника без багажа». Спектакль шел 190 вечеров подряд. С этого момента имя Ануя заняло свое прочное место в списке первых драматургов Франции, рядом с Жироду и Кокто.

К тому времени Ануй уже основательно вписался в театральный мир Парижа. На хлеб он зарабатывал в качестве секретаря прославленного актера и режиссера Луи Жуве. Тот не слишком-то поощрял писательские наклонности своего помощника и отличился только тем, что на свадьбу Ануя подарил ему мебель из театрального реквизита. Женился Ануй на актрисе Монелль Валантен, для которой он часто потом писал роли – она была и первой Эвридикой, и первой Антигоной. По-настоящему оценили дар молодого драматурга режиссеры Питоев (он был, разумеется, русским по происхождению) и Андре Барсак, ставившие все его пьесы.

Но главным источником вдохновения Ануя стал спектакль все того же Жуве «Зигфрид», по пьесе Жироду. После смерти Жироду Ануй посвятил ему некролог, где описал незабываемый вечер 1928 г., когда он сбежал с премьеры «Зигфрида», говоря себе: «То, что я мечтаю сделать, то, чего мне, конечно, никогда сделать не удастся, кому-то удалось, и это прекрасно»… И тогда авеню Монтеня потеплела и расцвела неповторимой весной… Несколько вечеров я ощущал близость богов в свете фонарей, от которых голубела листва под ними, и все в этом уголке Парижа казалось мне безукоризненно совершенным…» Ануй учился у Жироду его стилю – «языку поэтическому и искусственному» и его склонности в поисках сюжетов обращаться к классическим мифам. Познакомиться со своим кумиром застенчивый Ануй даже и не пытался, а когда случайно встретился с ним в ресторане, так растерялся, что не смог вымолвить ни слова.

Следующие два десятилетия в жизни Ануя — время сплошных триумфов. («Ануй становится великим», — так называлось посвященное писателю исследование Франсуа Бастида). «Дикарка» — 1938 г., «Эвридика» — 1942 г, «Антигона» — 1944 г, «Жаворонок» — 1953 г. Это все бесспорные шедевры, классика французской драмы, но Ануй писал, а затем и сам ставил пьесы практически каждый год — в общей сложности четыре десятка названий за пять десятилетий. Как и у всякого плодовитого автора, качество произведений не всегда было одинаковым, но даже легким пустячкам Ануй умудрялся придавать изящество, блеск и шарм, которыми славился. Он вовсе и не считал себя гением и не претендовал на лавры властителя дум.

Сын портного, Ануй относился к ремеслу драматурга вполне прозаически, ценил в нем навыки мастерства и любил повторять, что он пишет пьесы так же, как столяр делает стулья:

«Дело чести драматурга — поставлять пьесы. Прежде всего мы обязаны думать о том, что актерам надо каждый вечер играть для публики, которая приходит в театр, чтобы забыть о своих невзгодах и смерти. А если какая-нибудь из них окажется вдруг шедевром — что ж, тем лучше!»

Писал Ануй очень быстро. Самую совершенную свою пьесу, «Антигону», он закончил за три недели. «Это просто скандал, что вот так, развлекаясь, я зарабатываю себе на жизнь», — заметил он как-то.

Политикой Ануй демонстративно не интересовался. В 1939 г. он попал на фронт, оказался в немецком плену, но вскоре был освобожден и все годы оккупации провел в Париже, отказываясь примкнуть как к коллаборационистам, так и к движению Сопротивления. Только один раз драматург оказался причастен к большой политике — в 1945 г., когда он вместе с другими интеллектуалами подписал петицию в защиту писателя Робера Бразильяка, приговоренного к смертной казни как коллаборациониста. Петиция была отклонена, Бразильяк – расстрелян. Ануй не забыл де Голлю эту обиду и с удовольствием поизмывался над ним в пьесе «Сумасброд» — вид мести, доступный только писателям.

Конец 50-х — закат ануевской славы. Некоторые его постановки еще имели успех (особенно «Беккет», пьеса 1959 г, с триумфом прошедшая по сценам Лондона и Нью-Йорка и позже экранизированная в Голливуде), в 1961 г. он пишет последнюю свою великую вещь — «Подвал», но критики все чаще воспринимали его как салонного драматурга. «Как жаль, что этот талант, это красноречие выливаются в небытие, в умелый фейерверк, озаряющий на мгновение пустой мрак!» На французской сцене царили теперь абсурдисты — Ионеско, Беккет, в Англии пришло время «рассерженных молодых людей» и «драматургии кухонной раковины». Ануй, вечно грешивший анахронизмами в своих исторических пьесах, сам превратился в великолепный анахронизм.

В 1963 г. он замолкает почти до конца десятилетия, чтобы вновь вернуться в театр с автобиографической пьесой «Дорогой Антуан» — историей последнего дня из жизни популярного драматурга. Герой воспринимает свою жизнь как провал. Возможно, так думал о себе и сам Ануй. Попыток ухватиться за второй шанс он не делал, тихо отступив без борьбы – это было вполне в его характере, Ануй был человек «не хваткий» и не публичный. («Публика приглашается на премьеры. Моя личная жизнь – это мое личное дело. У меня нет биографии, и меня это только радует», — любил он повторять). Он вновь вошел в привычную колею: по пьесе каждый год, только вот новых шедевров за этим не последовало.

С возрастом он все больше делался отшельником: скрывал свое местонахождение (у него было несколько адресов в Париже и пригородах), постоянно менял свой телефонный номер, снял звонок с двери дома и даже обзавелся биноклем, чтобы успеть издали разглядеть непрошенных гостей. На премьерах своих пьес он прятался в директорской ложе и убегал из театра до конца представления. В 80-х у Ануя обнаружилась тяжелая сердечная болезнь, после чего он окончательно перебрался в Швейцарию. К тому времени писатель уже давно развелся с Валантен (дочь от этого брака, Катрин, тоже стала актрисой), и спокойно жил со второй женой и четырьмя детьми в доме на берегу Женевского озера, в пригороде Лозанны. Умер Ануй 3 октября 1987 г. в лозаннском госпитале, от инфаркта.

Ануй не был теоретиком, но он сильно облегчил работу театроведов, разработав оригинальную классификацию собственного творчества. Он делил свои пьесы (и выпускал их в сборниках под соответствующими названиями) на черные, розовые, блестящие, скрипучие и костюмные. В разряд черных попали трагические шедевры Ануя, в разряд скрипучих — его послевоенные горькие фарсы, костюмными он называл свои исторические пьесы, в которых не слишком-то стремился следовать исторической правде (количество анахронизмов и ляпсусов в «Жаворонке» или «Беккете» зашкаливает). Розовые же и блестящие — это оптимистические комедии, полусказочные феерии, полные веселых обманов и переодеваний, с обязательными искусственно-счастливыми концовками: Золушка выходит замуж за принца, бедняк оказывается сыном миллионера, герой сбегает от омерзительного прошлого и начинает новую жизнь.

«Розовая пьеса — это греза, ставшая реальностью, черная пьеса – это возвращение к реальности» (Робер де Люппе).

В пьесах Ануя бесполезно искать социальные реалии, атмосферу времени и прочие paraphernalia (термин Генри Джеймса). Это интеллектуальные драмы, сюжеты которых писатель находил в мифологии или истории. Если он и писал о современности, то современность получалась какая-то вневременная. Действие «Коломбы», к примеру, относится к началу века, но с таким же успехом могло бы происходить и в его конце. Пьесы Ануя изготовлены по рецепту знаменитых трех классических единств – в большинстве случаев они соблюдаются едва ли не строже, чем у авторов XVII века.

К тому же, как и классицисты, Ануй предельно литературоцентричен. Его творчество окутано облаком бесконечных литературных отсылок, аллюзий, парафраз. Сюжет первой его пьесы почти дословно повторяет «Преступление и наказание»; встреча героев «Эвридики» на вокзале заставляет вспомнить «Анну Каренину»; «Коломба» создана по лекалам чеховской «Чайки».

Впрочем, еще в большей мере Ануя следовало бы назвать театроцентричным. Писатель всю жизнь поклонялся идолу театра и пророку его – Мольеру. Он посвящал Мольеру эссе, пьесы и сценарии, переделывал его комедии и неоднократно заявлял, что считает себя его последователем. От Мольера Ануй унаследовал многие из своих фирменных приемов: разделение персонажей на лирических главных героев – возвышенных романтиков и идеалистов и гротескных второстепенных, обезличенных и зачастую безымянных, скорее маски, чем характеры. От Мольера же – привычка населять свои произведения героями, переходящими из одной пьесы в другую, вариациями одного и того же типа, подчас даже наделенными одними и теми же репликами. Пьесы Ануя вообще прекрасно раскладываются на традиционные театральные амплуа, и создают впечатление, что они писались для одной и той же труппы, подобной мольеровской – хотя на самом деле они ставились в разных театрах и разными режиссерами.

Театр в пьесах Ануя лезет из всех щелей – когда на сцену выводятся актеры, музыканты, драматурги, композиторы; когда изображается театральное закулисье, механика репетиций, сочинение пьес. Даже названия пьес Ануя соответствующие – «Репетиция», «Оркестр». А постоянное присловье его героев – надо (или не надо) «сыграть роль», произнести реплику, рассказать историю. Крайний вариант этого типа – Наполеон в «Потасовке», император-актер, непрерывно чувствующий себя на глазах публики и одержимый мыслями о том, удалась ли его сцена.

Впрочем, и в тех пьесах, которые вроде бы не имеют к театру никакого отношения, царит стихия игры, маскарада, переодеваний, «театра в театре», иногда фарсово-веселого, как в «Бале воров», герой которого так часто меняет свою внешность, что уже забыл, какой она была изначально; а иногда трагического, как в «Жаворонке», где Жанна разыгрывает перед судьями свою историю. Театр для Ануя был всем – с его подмостков он издевался над своими литературными соперниками, высмеивая Сартра и Симону де Бовуар (Симона Бомануар) в «Генералах в юбках» или абсурдистов в «Сумасброде» («Декорации ничего не представляют… На сцене Жюльен и Апофазия. Они сидят на корточках бок о бок, прямо на земле. Они ничего не говорят. Не двигаются. Это молчание должно продолжаться долго, столько, сколько могут выдержать зрители. Тут есть что-то, хватающее вас за горло; это — внезапное небытие человека, его бесполезность, пустота. Головокружительная глубина! Через некоторое время, когда мучительное томление уже непереносимо, Жюльен наконец делает движение, чтоб почесаться»).

Подчас сцена оказывалась для Ануя и местом, где он изживал свои подсознательные комплексы. Как писал Вадим Гаевский, «по своему психологическому складу Ануй не похож ни на кого из французских драматургов. Блеск стиля, ослепительный блеск техники – и вместе внутренний драматизм, неизживаемые комплексы, «надрывы» (по Достоевскому). Действительно, читая Ануя, частенько вспоминаешь Достоевского: Франц в «Горностае» — вариант Раскольникова, длящаяся целое действие истерика Терезы-дикарки словно перекочевала сюда из сцены сожжения денег в «Идиоте», а монологи «подпольного человека» Люсьена из «Ромео и Жаннетты» могли бы выйти из-под пера великого певца страданий («Нужно согнуться в коликах, выхаркать, как можно быстрее сопли и лёгкие, кричать, когда невыносимо терпеть боль, жаловаться, надоедать всем подряд. Нужно быть рогоносцем безобразным, настоящим трусом, уродливым перед лицом Всевышнего, чтобы его научить!»).

Комплексов у Ануя действительно хватало. Уже в зрелом возрасте он обнаружил, что у его матери в молодости была любовная связь, и именно этот ее любовник, а вовсе не Франсуа Ануй, был его биологическим отцом. Его брак с Монелль Валантен тоже оказался неудачным – жена ему изменяла, и писателю это было известно. Валантен сыграла в его судьбе роль роковой красавицы, подобной Аполлинарии Сусловой в жизни Достоевского. С нее Ануй писал многих своих героинь: легкомысленных, грешных, любящих и жестоких, как Эвридика, Жаннетта или Коломба. И точно так же, как Достоевского спасла от его мучительной страсти юная Анна Сниткина, так и Ануй после окончательного развала его брака был спасен Николь Ланкон, ставшей его второй женой. В общем, неудивительно, что пьесы Ануя переполнены мелодраматическими ситуациями: супружеские измены, семейные свары, незаконные дети, соблазненные служанки…

Комплексов у Ануя действительно хватало. Уже в зрелом возрасте он обнаружил, что у его матери в молодости была любовная связь, и именно этот ее любовник, а вовсе не Франсуа Ануй, был его биологическим отцом. Его брак с Монелль Валантен тоже оказался неудачным – жена ему изменяла, и писателю это было известно. Валантен сыграла в его судьбе роль роковой красавицы, подобной Аполлинарии Сусловой в жизни Достоевского. С нее Ануй писал многих своих героинь: легкомысленных, грешных, любящих и жестоких, как Эвридика, Жаннетта или Коломба. И точно так же, как Достоевского спасла от его мучительной страсти юная Анна Сниткина, так и Ануй после окончательного развала его брака был спасен Николь Ланкон, ставшей его второй женой. В общем, неудивительно, что пьесы Ануя переполнены мелодраматическими ситуациями: супружеские измены, семейные свары, незаконные дети, соблазненные служанки…

Ранний Ануй – романтик. Его постоянный мотив – несовместимость мечты и реальной жизни, хрупкий мир юности и чистоты, которых засасывает мир взрослых – мир повседневной рутины, пошлости, здравого смысла, мещанского расчета. Его повторяющиеся темы — проклятие бедности и невозможность изменить свое прошлое, олицетворяющее эту бедность и унижения. Если Пруст был одержим желанием восстановить «утраченное время», то герои Ануя, напротив, мечтают забыть его, начать жизнь заново. Прошлое не дает быть счастливыми Терезе-дикарке, Эвридике и Орфею, и лишь Гастон – «путешественник без багажа» сбегает от него в неизвестность, начав жизнь с чистого листа — но на то это и «розовая пьеса».

Любимые герои раннего Ануя — юные девушки, часто неловкие и некрасивые. «Худышка в полуспортивной одежде, с телом не женщины, но подростка, нищета тела, но яркий свет в глазах» — так Гаевский описывал Сюзанн Флон, первую исполнительницу роли Жанны д‘Арк. «Телесная нищета, поэтическая экзальтация и инфантильная прямота. Образ идеальной ануевской героини — юродивая и ребенок». По словам Ж.-Б. Баррера, они не будучи христианами, тянутся к мученичеству. Так сбегает в никуда от удобной и устроенной жизни Тереза-дикарка, произнося знаменитую фразу: «На свете всегда найдется бездомная собачонка, которая помешает мне быть счастливой». Так приносят себя в жертву Антигона и Жанна. Так ануевские любовники — Орфей и Эвридика, Фредерик и Жаннетта — предпочитают смерть налаженному быту и скуке семейной жизни.

Это мир абсолютных контрастов. Нет ничего общего между двумя породами людей, о которых рассуждает отец Орфея: «Одна порода — многочисленная, плодовитая, счастливая, податливая, как глина, люди для жизни, люди на каждый день. И есть другая, благородная порода — герои». Но «герои» тоже не совершенны. Они слишком категоричны и бескомпромиссны. Они не умеют ни понять, ни простить, ни забыть. «Тайна лирических неудачников Ануя заключается в том, что они душевно бедны. В них есть способность на великую жертву, но нет способности на каждодневные душевные траты» (Гаевский).

В послевоенное время Ануй все больше становится мизантропом. Его трагические романтики превращаются в жалких и нелепых максималистов, вроде Жюльена в «Коломбе» или Фабриса в «Орнифле», которые только мешают окружающим. Зато на первый план выдвигается новый герой – легкомысленный и циничный, весело порхающий по жизни Орнифль – живое воплощение абсурдного Дон-Жуана из эссе Камю.

Герои Ануя все чаще приходят к мысли, которую раньше столь страстно отвергали:

«Я научу вас, что следует делать в наши дни молодому человеку: вернуться домой, жениться, завести детей и служить, либо заниматься своим ремеслом. Те, кто скажет вам, что юность нуждается в идеалах, — дураки. Пустое, у нее один идеал — она сама и волшебное разнообразие жизни. Личной жизни, единственно подлинной» («Потасовка»).

Трагедии уступают место фарсам, горечь уходит в подтекст. Ануй, вообще склонный разыгрывать вариации одной и той же темы, возвращаться к одним и тем же сюжетам, повторяется все чаще и чаще. Он бесконечно муссирует мотив абсурдности жизни, человеческого одиночества, повторяя его в разных тональностях. Вот «Красивая жизнь», одна из последних его пьес (1980). Действие, как обычно, отнесено более чем на полвека назад, к эпохе восточноевропейских революций 20-х годов. После победы революции семейство аристократов выставляют на всеобщее обозрение в Музее Народа, как зверей в зоопарке — на потеху и поучение революционному народу. Аристократы отвратительны — бездельники, пьяницы и развратники.

Революционеры не лучше — невежественные и жестокие. Графские сын и зять дерутся, вцепившись друг другу в волосы, а бывший лакей (ныне комиссар) мочится им в кофе.

При этом пьесы позднего Ануя написаны мастерски, а зачастую просто великолепны. Таковы «Генералы в юбках» (1978) — феминистская (точнее, антифеминистская) антиутопия, помесь Оруэлла и «Сексмиссии»: пришедшие к власти женщины преследуют и наказывают мужчин за их сексистские наклонности (вплоть до кастрации), организуя Комитеты Бдительности и заставляя детей доносить на собственных родителей — вполне актуальная вещь для нынешнего времени политкорректности. Или «Подвал» — пьеса в стиле Пиранделло, где сам автор выходит на подмостки, объясняясь с публикой, препираясь с актерами, меняя по ходу дела имена и судьбы героев, жалуясь на творческие проблемы. Жестокая мелодрама, бьющая по нервам зрителей, одна из самых сильных вещей Ануя – вот только написана она в 1961 г., а действие в ней происходит до Первой мировой войны, вышитое по канве Пруста: Сен-Жерменское предместье, графы, бароны и слуги, даже имена и отдельные повороты сюжета заимствованы из его «Поисков». Вряд ли все это могло считаться актуальным в бурные 60-е с их студенческими протестами. Ануй попросту утратил связь со временем.

Пьесы Ануя, как и все великие произведения, можно интерпретировать по-разному. Долгое время его воспринимали как этакого «экзистенциалиста для бедных» — те же идеи всеобщего абсурда, бескорыстного действия, свободного выбора, которые развивали Камю и Сартр, Ануй умел подавать в самой простой и понятной упаковке. «Антигона» с ее апологией бессмысленного бунта — это вершина театра абсурда. При желании в Ануя можно вчитать и фрейдистские трактовки. Например, в «Беккете» странная любовь-ненависть, дружба-вражда короля и Беккета часто объяснялась как выражение их латентного гомоэротического влечения. Еще легче найти у Ануя мотивы осуждения социальной несправедливости. Как писал один из критиков, тут «самым бешеным ангажированным писателям за ним не угнаться». «Мне известно, какой мрачный фарс — юность бедняка. Каждый день по любому пустячному поводу натыкаться на стену — я беден. Это для нас сочинены книги моральных прописей. Это нам следует помнить, что терпенье и труд все перетрут, знать цену каждой копейке. Я хочу быть счастливым. Мне нужны деньги, чтобы быть счастливым», — говорит Франц в «Горностае». Что ж, может быть, в эпоху экономического кризиса и социальных протестов Ануй повернется к зрителям именно этой своей стороной?

Очень понравилась статья, спасибо!

Очень познавательно и информативвно, и сразу бросается в глаза, что автор бесконечно восхищен мастером интеллектуальной драмы Жаном Ануем!

Спасибо, очень интересная статья, написана прекрасным языком, очень живая. Как персонажи одного из любимейших драматургов. Люблю его за нерв, эмоциональность, страстность героев, знакомых с детства по мифам и открытых им для меня заново.